© Voyages en Art Déco 2020

Art Déco parisien

Art Déco et mouvement moderne

A - Historique

B - L’Habitat social

C - Les édifices publics et religieux

A - Historique

A - Historique

1 - Les origines du renouveau de l’architecture à Paris

Vers 1910 un courant artistique souffle sur Paris en réaction aux excès de l’Art Nouveau.

A

la

liberté

existant

depuis

1882

(assouplissement

des

normes

haussmanniennes)

de

nouvelles

idées

sur l’urbanisme et l’architecture venant de plusieurs pays d’Europe arrivent en France.

A cela s’ajoutent les premières tentatives d’utilisation du béton armé dans les immeubles d’habitation.

Plusieurs

bâtiments

témoignent

de

ces

audaces

comme

le

théâtre

des

Champs-Elysées,

A.

Perret

1913,

le 25 bis rue Franklin A. Perret 1904, l’immeuble de la rue Vavin H. Sauvage 1906.

2 - Les années 20 : Naissance de l’Art Déco

Après

la

guerre

14/18

on

rejette

totalement

l’Art

Nouveau

et

un

désir

très

fort

de

créativité

et

d’inventivité

parcourt

les

milieux

artistiques

et

l’architecture.

Ces

idées

trouvent

leur

source

dans

le

17

e

et

18

e

siècle

français,

symboles

du

classicisme

national,

mais

aussi

dans

l’influence

du

cubisme

et

d’un

certain exotisme.

La

rose,

symbole

du

nouvel

art

de

vivre

à

la

française.

En

1919

André

Mare

crée

la

Compagnie

des

arts

français,

dont

l’objectif

est

de

proposer

un

style

français

moderne

basé

sur

la

tradition

et

la

raison.

La

rose

seule,

ou

en

corbeille,

mais

aussi

les

fruits

deviendront

le

thème

préféré

des

ornements

des

immeubles jusqu’au début des années 30.

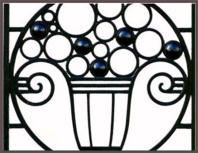

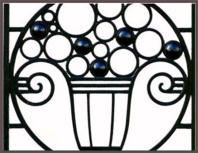

Ces

thèmes

géométrisés

ou

en

spirales

orneront

les

bâtiments

en

fresques

ou

en

fer

forgé

sur

les

garde-corps et les entrées.

Déjà

influencées

par

les

transatlantiques

les

façades

verront

fleurir

des

fenêtres

hublots

ovales

ou octogonales.

Les

baies

passeront

de

deux

vantaux

à

4

ou

6

afin

d’élargir le champ de vision.

Les

cages

d’escaliers

seront

éclairés

par

la

lumière

naturelle.

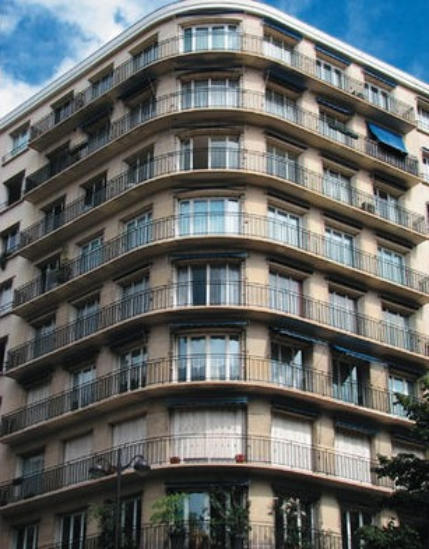

Les

angles

des

bâtiments

seront

cassés

ou

arrondis.

Les bow-windows géométriques égaieront les façades et augmenteront les surfaces des logements.

L’ornementation

de

façade

sera

réduite

à

quelques

bas-reliefs

ou

des

mosaïques.

Les

immeubles

seront souvent coiffés de frontons.

Les ordres antiques seront présents mais simplifiés ou géométrisés.

Les

garde-corps

et

portes

d’entrées

seront

en

fer

forgé

décorés

de

dessins

géométriques

ou

floraux

(roses et fruits stylisés).

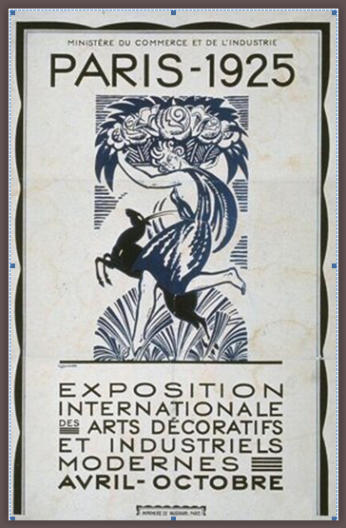

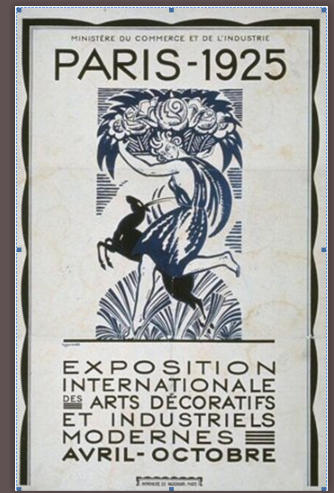

3 - 1925 l’exposition fondatrice

Prévue

en

1916

mais

reportée

en

1925

à

cause

de

la

guerre

l’exposition

internationale

des

arts

décoratifs

et

industriels

modernes

va

devenir

l’événement

phare

du

renouveau

de

l’architecture

et

des

arts appliqués.

Même

si

on

ne

peut

parler

de

style

1925,

comme

il

y

a

le

style

louis

XV

ou

renaissance,

on

peut

retenir

le

terme

d’esprit

1925

qui

deviendra

plus

tard

«Art

déco»

(ce

terme

a

pris

naissance

dans

les

années

70

en

référence

au

courant

traditionaliste

présent

dans

les

propositions

des

pavillons

français adeptes d’un néo classicisme).

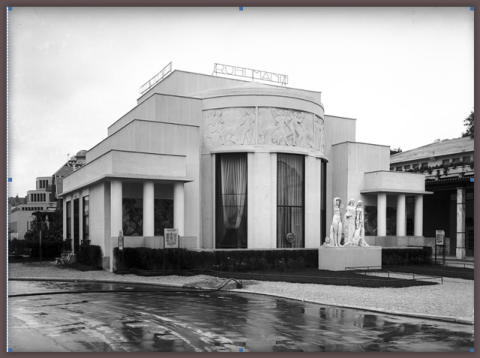

Dans

cette

exposition

qui

présente

de

nombreux

pavillons

nationaux

et

étrangers,

deux

conceptions

s’affrontent

dans

le

camp français :

Un

mouvement

traditionaliste

qui

tout

en

rejetant

les

excès

de

«l’Art

nouveau»

est

avide

de

modernité

et

veut

proposer

un

art

décoratif

à

la

française

puisant

dans

le

siècle

classique

(17

e

) un vocabulaire architectural renouvelé.

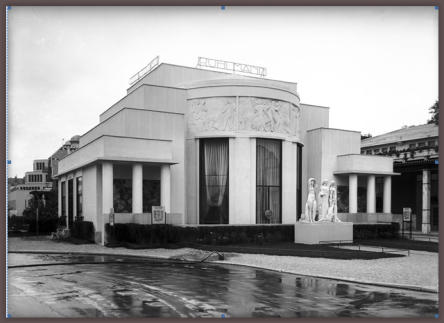

Les

ordres,

tels

:

colonnes,

frises,

bas

reliefs,

seront

donc

classiques

mais

stylisés,

avec

des

dessins

géométriques

influencés par le cubisme.

L’ornementation

ne

va

pas

disparaître

mais

sera

plus

discrète

mettant

en

valeur

corbeilles

de

roses

et

de

fruits,

dessins

spirales et géométriques.

Ce

mouvement

que

l’on

appelait

à

l’époque

«moderniste»

ou

«contemporain»

tentera

de

faire

la

synthèse

de

la

simplicité

moderne

et

de

la

raison classique.

Les

principaux

architectes

qui

suivront

cette

tendance

seront

Roux

Spitz,

Patout,

Plumet

Tauzin Huillard, Thiers, Boileau, Bonnier…

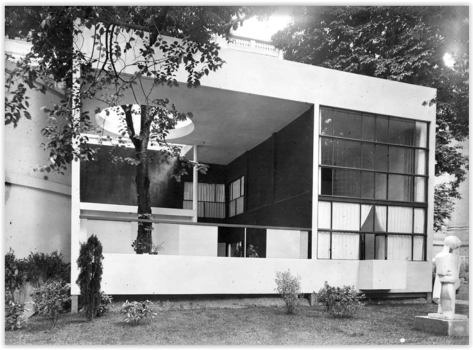

Un

autre

mouvement

qui

constitue

l’avant-garde

architecturale

et

se

veut

international,

tentera

de

se

faire

entendre

notamment

avec

les

pavillons

de

«L’esprit

nouveau»

de

Le

Corbusier

et

celui

du

tourisme

avec

le

fameux

campanile

de

Mallet-

Stevens.

Ce

mouvement

inspiré

par

les

théories

de

Stijl

hollandais

et

du

Bauhaus

allemand

propose

une

révolution

dans

l’art

d’habiter

avec

la

suppression

totale

de

l’ornementation,

l’emploi

du

béton

armé,

la

standardisation

et

l’industrialisation

des

matériaux,

la

cubisation

des

volumes,

l’élargissement

des

fenêtres.

Dans

son

manifeste

(vers

une

architecture)

publié

avec

le

peintre

Ozenfant,

Le

Corbusier

chef

de

file

du

mouvement

propose

une

liste

de

5

points

essentiels

dans

la

construction

moderne :

- Le toit terrasse

- Le plan libre

- La fenêtre bandeau

- La paroi libre

- Les pilotis

Les

autres

noms

attachés

à

ce

courant

seront

ceux

de,

Pierre

Chareau,

Eileen

Gray,

Francis

Jourdain,

Robert

Mallet-Stevens,

Lurçat,

Pingusson, Tony Garnier.

Auguste

Perret

pourtant

pionnier

avec

ses

immeubles

béton

d’avant-garde

défendra

un

style

classique

adapté aux nouveau matériaux.

A

l’expo

de

1925

il

présentera

un

théâtre

éphémère

en

bois

destiné

à

montrer

l’importance

des

ossatures dans un bâtiment.

Compromis

provisoire,

le

pavillon

«une

ambassade

française»

réunira

les

grands

noms

de

société

des

artistes modernes et classiques tels que Groult, Chareau, Dunand, Mallet-Stevens.

4 - Création de L’UAM (union des artistes modernes)

En

1929,

emmenée

par

Robert

Mallet

Stevens,

la

branche

la

plus

avant-gardiste

de

La

Société

des

artistes

décorateurs

se

sépare

pour

fonder

l’UAM

union

des

artistes

modernes

;

objectif

:

obtenir

plus

de

reconnaissance

pour

les

créateurs,

adeptes

d’un

renouveau

profond

en

matière

d’architecture

et

d’art appliqués.

En

dehors

du

chef

de

file,

on

trouve

Jean

Prouve,

Charlotte

Perriand,

Pierre

Chareau,

les

frères

Martel,

Pierre Legrain, Francis Jourdain, Sonia Delaunay, René Herbst… parmi les plus célèbres.

Le

mot

d’ordre

de

ce

courant

qui

réunit

des

architectes

mais

aussi

des

peintres,

des

sculpteurs,

des

maître-

verriers,

des

créateurs

de

bijoux,

de

textiles…

est

de

partir

de

la

fonction

et

de

s’appuyer

sur

les

nouveaux

matériaux

les

nouvelles

formes,

les

nouvelles

techniques pour leurs œuvres.

La

plupart

des

créateurs

de

l’UAM

flirtent

avec

l’Art

Déco mais l’inverse est également vrai.

La

vraie

frontière

se

situe

dans

l’utilisation

des

matériaux plus ou moins nobles et l’ornementation.

L’UAM

mise

à

mal

par

la

guerre

de

39/45

continuera

tout de même jusqu’en 1958.

6 - L’exposition universelle de 1937

Nommée

officiellement

«exposition

des

arts

et

techniques

appliquées

a

la

vie

moderne»

réunissant

50

nations,

elle

devait

unir

les

états

et

les

peuples

mais

vit

plutôt

un

affrontement

des

puissances

européennes

notamment

l’Allemagne

nazie

et

l’URSS

communiste

avec

une

architecture

pompeuse

et

de style néo-classique.

Survivent à l’emplacement initial :

•

Le Palais de Chaillot et Palais de la Découverte

•

Le Palais de Tokyo et le MAM Paris

•

Le musée de travaux publics devenu conseil économique, social environnemental

•

Les fontaines de la Porte de St-Cloud

D’une

façon

générale

la

résistance

à

l’architecture

moderne

qui

existait

déjà

dans

l’expo

de

1925

persista en 1937.

Mallet-Stevens

se

vit

toutefois

confier

5

pavillons

dont

le

spectaculaire

pavillon

de

l’électricité

et

de

la

lumière.

Le Corbusier ne put que proposer un musée sous tente pour promouvoir ses idées sur l’urbanisation.

L’expo de 1937 brilla des derniers feux de l’architecture de l’entre deux guerres.

Deux ans plus tard la France fut envahie pour 5 ans.

7 - L’architecture d’après guerre : les années 50

Paris

ayant

été

peu

touchée

par

les

destructions,

l’architecture

des

années

50

se

concentrera

principalement dans les quartiers et îlots insalubres (tels les 13

e

, 14

e

, 15

e

, 19

e

et 20

e

arrondissements).

Même

si

un

certain

néo-classicisme

perdurera

dans

les

programmes

destinés

à

une

clientèle

aisée,

ce

sont les idées de la mouvance avant-gardiste qui domineront avec le meilleur et le pire.

B -

L’habitat

social

B - L’habitat social

1 - La ceinture rose

En 1919, vote du déclassement de l’enceinte de Thiers bâtie en 1840.

Cette

décision

libère

quantités

de

terrains

et

de

friches

autour

de

Paris

qui

serviront

à

héberger

de

nouvelles populations venues grossir les effectifs parisiens.

Au total plus de 50 000 logements sociaux HBM seront réalisés de 1921 à 1939.

2 - Les années 20

De

1923

à

1927,

13

ensembles

sont

réalisés

par

l’agence

d’architecture

de

Paris

HBM

(Habitations

à

Bon Marché).

Fenêtres

à

4

vantaux

pour

faire

pénétrer

la

lumière,

mélange

de

brique

et

de

béton

pour

briser

l’uniformité

des

façades,

mosaïques

sur

le

fronton

d’inspiration

flamande,

balustrades

en

fer

forgé.

Quel

raffinement

pour

ces

logements

sociaux.

La vision d’Henri sauvage

Déjà

engagé

dans

le

logement

social

avant

la

guerre

de

14/18,

et

ayant

déjà

expérimenté

rue

Vavin

une

construction

pilote

(1912)

Henri

Sauvage

met

en

œuvre

ses

théories

d’une

cité

à

gradins

avec

piscine dans l’ensemble de 78 logements rue des Amiraux à Paris 18

e

.

La façade à carreaux de porcelaine blanche assure à la fois hygiène et pureté.

3 - Les années 30

L’agence

d’architecture

de

la

ville

de

Paris

HBM

trouve

son

âge

d’or

de

1929

à

1937

en

proposant

pour

les

classes

modestes

mais

aussi

moyennes,

des

logements

confortables

bien

équipés,

dont

le

style

trouve un juste équilibre entre le mouvement moderne et le néo-classicisme.

Mélange

subtil

de

la

brique

et

du

béton,

créativité

dans

les

façades

par

la

variation

des

bow-windows,

balcons

fréquents,

ateliers

d’artistes

aux

derniers

étages,

toits-terrasses,

fenêtres

à

plusieurs

vantaux

(3 et 4 souvent), colonnes d’escaliers vitrées.

5 - Les années 30

La

crise

économique

américaine

de

1929

ne

touchera

la

France

qu’en

1931

mais

impactera

sérieusement l’architecture parisienne.

En

dehors

du

palais

de

la

Porte

Dorée

monumental

vaisseau

à

la

gloire

de

la

France

Coloniale

(expo

de

1931)

les

constructions

dans

les

années

30

chercheront

à

être

plus

simples

plus

économiques

et

réservées

soit

aux

bâtiments

publiques

(écoles,

églises,

administrations,

casernes…)

soit

aux

édifices

commerciaux

(grands

magasins,

hôtels,

boutiques.)

Les

bâtiments

d’habitation

seront

plutôt

destinés

à

une

population

aisée

(immeubles

de

standing,

hôtels particuliers, ateliers d’artistes…) ou au logement social (les fameux HBM).

Le style des années 30 évoluera vers :

- La montée en puissance de l’utilisation du béton armé

- La suppression des ornementations «art déco»

- La généralisation des bow-windows avec un élargissement des surfaces vitrées

- L’influence des navires transatlantiques avec le style paquebot ou streamline moderne.

C - Les édifices publics religieux et commerciaux

1 - Les écoles

Les

années

30

sont

marquées

par

une

vague

de

constructions

d’écoles

;

24

seront

construites

de

1930 à 1939.

Les

bâtiments

passeront

de

l’école

au

«groupe

scolaire»

;

Ce

changement

est

concrétisé

par

l’apparition

de

grands

ensembles

de

béton

et

de

briques

à

l’architecture

moderne

et

dépouillée

qui

deviendront des monuments de quartiers.

2 - Les églises

Lancé

en

1931

par

le

cardinal

Verdier

Archevêque

de

Paris,

un

grand

programme

de

constructions

et

de

rénovations

d’églises,

destiné

à

couvrir

les

besoins

des

nouvelles

populations,

va

permettre

l’éclosion de nouveaux édifices religieux dans la capitale.

Les principales églises seront :

•

Saint-Jean Bosco

•

Du Saint-Esprit

•

Saint-Michel des Batignolles

•

Saint-Léon

•

Sainte-Odile

•

Saint-Christophe de Javel, par exemple, est située à côté des usines Citroën gros employeur du 15

e

.

Le style des ces églises sera soit néo-byzantin soit néo-gothique.

Les

matériaux

peu

coûteux,

comme

le

béton

et

la

brique,

les

emboîtements

des

volumes

seront

en

relation avec le courant moderne.

3 - Les piscines et bains publics

Après

la

première

guerre

mondiale,

l’hygiène,

le

sport,

la

vie

en

plein

air,

prennent

de

plus

en

plus

d’importance.

La

première

vraie

piscine

sera

à

Paris,

celle

de

la

Butte

aux

Cailles

(1921)

encore

très

influencée

par

l’Art

Nouveau,

puis

la

piscine

des

Tourelles

qui

servira

aux

jeux

olympiques

de

1924

(toujours

en

activité

mais

profondément

restaurée)

enfin

les

Amiraux

(1926)

et

Molitor

(1929)

par

Pollet

(qui

construira aussi la piscine de la rue de Pontoise et celle de la rue Pailleron).

Une

douzaine

de

bain-douches

publics

seront

également

créés

dans

les

années

20

et

30

pour

contribuer à amener plus d’hygiène et de propreté.

4 - Les grands bâtiments publics, les grands magasins, les cinémas et théâtres

En

passant

du

muet

au

parlant,

le

cinéma

va

considérablement

augmenter

son

public,

on

verra

des

salles comme le Gaumont Palace place de Clichy, aujourd’hui disparu, proposer plus de 5000 places.

Les

grands

magasins

existaient

depuis

le

siècle

dernier

mais

leurs

extensions

seront

réalisées

dans

un

style

Art

Déco

(Samaritaine, galeries Lafayette…)

Les

bâtiments

administratifs,

ministères,

postes,

quelques

mairies

adopteront

aussi

l’architecture

à

la

mode

Art

Déco

puis

la

mouvance

plus

moderne

le

«streamline»

et

rarement le style international.

C

Art Déco parisien

A - Historique

A - Historique

1 - Les origines du renouveau de l’architecture

à Paris

Vers

1910

un

courant

artistique

souffle

sur

Paris

en

réaction aux excès de l’Art Nouveau.

A

la

liberté

existant

depuis

1882

(assouplissement

des

normes

haussmanniennes)

de

nouvelles

idées

sur

l’urbanisme

et

l’architecture

venant

de

plusieurs pays d’Europe arrivent en France.

A

cela

s’ajoutent

les

premières

tentatives

d’utilisation

du

béton

armé

dans

les

immeubles

d’habitation.

Plusieurs

bâtiments

témoignent

de

ces

audaces

comme

le

théâtre

des

Champs-Elysées,

A.

Perret

1913,

le

25

bis

rue

Franklin

A.

Perret

1904,

l’immeuble de la rue Vavin H. Sauvage 1906.

2 - Les années 20 : Naissance de l’Art Déco

Après

la

guerre

14/18

on

rejette

totalement

l’Art

Nouveau

et

un

désir

très

fort

de

créativité

et

d’inventivité

parcourt

les

milieux

artistiques

et

l’architecture.

Ces

idées

trouvent

leur

source

dans

le

17

e

et

18

e

siècle

français,

symboles

du

classicisme

national,

mais

aussi

dans

l’influence

du

cubisme

et

d’un

certain exotisme.

La

rose,

symbole

du

nouvel

art

de

vivre

à

la

française.

En

1919

André

Mare

crée

la

Compagnie

des

arts

français,

dont

l’objectif

est

de

proposer

un

style

français moderne basé sur la tradition et la raison.

La

rose

seule,

ou

en

corbeille,

mais

aussi

les

fruits

deviendront

le

thème

préféré

des

ornements

des

immeubles jusqu’au début des années 30.

Ces

thèmes

géométrisés

ou

en

spirales

orneront

les

bâtiments

en

fresques

ou

en

fer

forgé

sur

les

garde-corps et les entrées.

Déjà

influencées

par

les

transatlantiques

les

façades

verront

fleurir

des

fenêtres

hublots

ovales

ou octogonales.

Les

baies

passeront

de

deux

vantaux

à

4

ou

6

afin

d’élargir le champ de vision.

Les

cages

d’escaliers

seront

éclairés

par

la

lumière

naturelle.

Les

angles

des

bâtiments

seront

cassés

ou

arrondis.

Les

bow-windows

géométriques

égaieront

les

façades

et

augmenteront

les

surfaces

des

logements.

L’ornementation

de

façade

sera

réduite

à

quelques

bas-reliefs

ou

des

mosaïques.

Les

immeubles

seront souvent coiffés de frontons.

Les

ordres

antiques

seront

présents

mais

simplifiés

ou géométrisés.

Les

garde-corps

et

portes

d’entrées

seront

en

fer

forgé

décorés

de

dessins

géométriques

ou

floraux

(roses et fruits stylisés).

3 - 1925 l’exposition fondatrice

Prévue

en

1916

mais

reportée

en

1925

à

cause

de

la

guerre

l’exposition

internationale

des

arts

décoratifs

et

industriels

modernes

va

devenir

l’événement

phare

du

renouveau

de

l’architecture

et des arts appliqués.

Même

si

on

ne

peut

parler

de

style

1925,

comme

il

y

a

le

style

louis

XV

ou

renaissance,

on

peut

retenir

le

terme

d’esprit

1925

qui

deviendra

plus

tard

«Art

Déco»

(ce

terme

a

pris

naissance

dans

les

années

70

en

référence

au

courant

traditionaliste

présent

dans

les

propositions

des

pavillons

français

adeptes d’un néo classicisme).

Dans

cette

exposition

qui

présente

de

nombreux

pavillons

nationaux

et

étrangers,

deux

conceptions

s’affrontent dans le camp français :

Un

mouvement

traditionaliste

qui

tout

en

rejetant

les

excès

de

«l’Art

nouveau»

est

avide

de

modernité

et

veut

proposer

un

Art

Décoratif

à

la

française

puisant

dans

le

siècle

classique

(17

e

)

un

vocabulaire architectural renouvelé.

Les

ordres,

tels

:

colonnes,

frises,

bas

reliefs,

seront

donc

classiques

mais

stylisés,

avec

des

dessins

géométriques influencés par le cubisme.

L’ornementation

ne

va

pas

disparaître

mais

sera

plus

discrète

mettant

en

valeur

corbeilles

de

roses

et de fruits, dessins spirales et géométriques.

Ce

mouvement

que

l’on

appelait

à

l’époque

«moderniste»

ou

«contemporain»

tentera

de

faire

la

synthèse

de

la

simplicité

moderne

et

de

la

raison

classique.

Les

principaux

architectes

qui

suivront

cette

tendance

seront

Roux

Spitz,

Patout,

Plumet

Tauzin

Huillard, Thiers, Boileau, Bonnier…

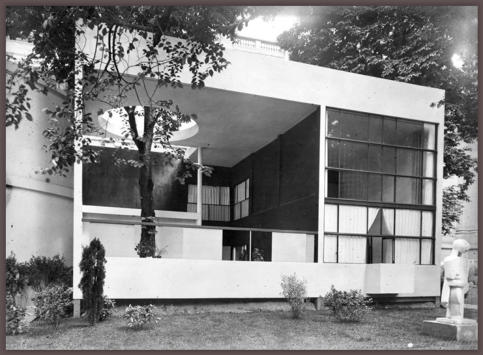

Un

autre

mouvement

qui

constitue

l’avant-garde

architecturale

et

se

veut

international,

tentera

de

se

faire

entendre

notamment

avec

les

pavillons

de

«L’esprit

nouveau»

de

Le

Corbusier

et

celui

du

tourisme

avec

le

fameux

campanile

de

Mallet-

Stevens.

Ce

mouvement

inspiré

par

les

théories

de

Stijl

hollandais

et

du

Bauhaus

allemand

propose

une

révolution

dans

l’art

d’habiter

avec

la

suppression

totale

de

l’ornementation,

l’emploi

du

béton

armé,

la

standardisation

et

l’industrialisation

des

matériaux,

la

cubisation

des

volumes,

l’élargissement des fenêtres.

Dans

son

manifeste

(vers

une

architecture)

publié

avec

le

peintre

Ozenfant,

Le

Corbusier

chef

de

file

du

mouvement

propose

une

liste

de

5

points

essentiels dans la construction moderne :

- Le toit terrasse

- Le plan libre

- La fenêtre bandeau

- La paroi libre

- Les pilotis

Les

autres

noms

attachés

à

ce

courant

seront

ceux

de,

Pierre

Chareau,

Eileen

Gray,

Francis

Jourdain,

Robert

Mallet-Stevens,

Lurçat,

Pingusson,

Tony

Garnier.

Auguste

Perret

pourtant

pionnier

avec

ses

immeubles

béton

d’avant-garde

défendra

un

style

classique adapté aux nouveau matériaux.

A

l’expo

de

1925

il

présentera

un

théâtre

éphémère

en

bois

destiné

à

montrer

l’importance

des

ossatures dans un bâtiment.

Compromis

provisoire,

le

pavillon

«une

ambassade

française»

réunira

les

grands

noms

de

société

des

artistes

modernes

et

classiques

tels

que Groult, Chareau, Dunand, Mallet-Stevens.

4

-

Création

de

L’UAM

(union

des

artistes

modernes)

En

1929,

emmenée

par

Robert

Mallet

Stevens,

la

branche

la

plus

avant-gardiste

de

La

Société

des

artistes

décorateurs

se

sépare

pour

fonder

l’UAM

union

des

artistes

modernes

;

objectif

:

obtenir

plus

de

reconnaissance

pour

les

créateurs,

adeptes

d’un

renouveau

profond

en

matière

d’architecture et d’art appliqués.

En

dehors

du

chef

de

file,

on

trouve

Jean

Prouve,

Charlotte

Perriand,

Pierre

Chareau,

les

frères

Martel,

Pierre

Legrain,

Francis

Jourdain,

Sonia

Delaunay, René Herbst… parmi les plus célèbres.

Le

mot

d’ordre

de

ce

courant

qui

réunit

des

architectes

mais

aussi

des

peintres,

des

sculpteurs,

des

maître-verriers,

des

créateurs

de

bijoux,

de

textiles…

est

de

partir

de

la

fonction

et

de

s’appuyer

sur

les

nouveaux

matériaux

les

nouvelles

formes,

les

nouvelles

techniques

pour

leurs œuvres.

La

plupart

des

créateurs

de

l’UAM

flirtent

avec

l’Art

Déco mais l’inverse est également vrai.

La

vraie

frontière

se

situe

dans

l’utilisation

des

matériaux

plus

ou

moins

nobles

et

l’ornementation.

L’UAM

mise

à

mal

par

la

guerre

de

39/45

continuera tout de même jusqu’en 1958.

5 - Les années 30

La

crise

économique

américaine

de

1929

ne

touchera

la

France

qu’en

1931

mais

impactera

sérieusement l’architecture parisienne.

En

dehors

du

palais

de

la

Porte

Dorée

monumental

vaisseau

à

la

gloire

de

la

France

Coloniale

(expo

de

1931)

les

constructions

dans

les

années

30

chercheront

à

être

plus

simples

plus

économiques

et

réservées

soit

aux

bâtiments

publiques

(écoles,

églises,

administrations,

casernes…)

soit

aux

édifices

commerciaux

(grands

magasins,

hôtels,

boutiques.)

Les

bâtiments

d’habitation

seront

plutôt

destinés

à

une

population

aisée

(immeubles

de

standing,

hôtels

particuliers,

ateliers

d’artistes…)

ou

au

logement social (les fameux HBM).

Le style des années 30 évoluera vers :

-

La

montée

en

puissance

de

l’utilisation

du

béton

armé

- La suppression des ornementations «Art Déco»

- La généralisation des bow-windows avec un

élargissement des surfaces vitrées

-

L’influence

des

navires

transatlantiques

avec

le

style paquebot ou streamline moderne.

6 - L’exposition universelle de 1937

Nommée

officiellement

«exposition

des

arts

et

techniques

appliquées

à

la

vie

moderne»

réunissant

50

nations,

elle

devait

unir

les

états

et

les

peuples

mais

vit

plutôt

un

affrontement

des

puissances

européennes

notamment

l’Allemagne

nazie

et

l’URSS

communiste

avec

une

architecture

pompeuse et de style néo-classique.

Survivent à l’emplacement initial :

•

Le Palais de Chaillot et Palais de la Découverte

•

Le Palais de Tokyo et le MAM Paris

•

Le

musée

de

travaux

publics

devenu

conseil

économique, social environnemental

•

Les fontaines de la Porte de St-Cloud

D’une

façon

générale

la

résistance

à

l’architecture

moderne

qui

existait

déjà

dans

l’expo

de

1925

persista en 1937.

Mallet-Stevens

se

vit

toutefois

confier

5

pavillons

dont

le

spectaculaire

pavillon

de

l’électricité

et

de

la

lumière.

Le

Corbusier

ne

put

que

proposer

un

musée

sous

tente pour promouvoir ses idées sur l’urbanisation.

L’expo

de

1937

brilla

des

derniers

feux

de

l’architecture de l’entre deux guerres.

Deux

ans

plus

tard

la

France

fut

envahie

pour

5

ans.

7 -

L’architecture d’après guerre :

les années 50

Paris

ayant

été

peu

touchée

par

les

destructions,

l’architecture

des

années

50

se

concentrera

principalement

dans

les

quartiers

et

îlots

insalubres

(tels

les

13

e

,

14

e

,

15

e

,

19

e

et

20

e

arrondissements).

Même

si

un

certain

néo-classicisme

perdurera

dans

les

programmes

destinés

à

une

clientèle

aisée,

ce

sont

les

idées

de

la

mouvance

avant-

gardiste qui domineront avec le meilleur et le pire.

B -

L’habitat

social

B - L’habitat social

1 - La ceinture rose

En

1919,

vote

du

déclassement

de

l’enceinte

de

Thiers bâtie en 1840.

Cette

décision

libère

quantités

de

terrains

et

de

friches

autour

de

Paris

qui

serviront

à

héberger

de

nouvelles

populations

venues

grossir

les

effectifs

parisiens.

Au

total

plus

de

50

000

logements

sociaux

HBM

seront réalisés de 1921 à 1939.

2 - Les années 20

De

1923

à

1927,

13

ensembles

sont

réalisés

par

l’agence

d’architecture

de

Paris

HBM

(Habitations

à

Bon Marché).

Fenêtres

à

4

vantaux

pour

faire

pénétrer

la

lumière,

mélange

de

brique

et

de

béton

pour

briser

l’uniformité

des

façades,

mosaïques

sur

le

fronton

d’inspiration

flamande,

balustrades

en

fer

forgé.

Quel

raffinement

pour

ces

logements

sociaux.

La vision d’Henri sauvage

Déjà

engagé

dans

le

logement

social

avant

la

guerre

de

14/18,

et

ayant

déjà

expérimenté

rue

Vavin

une

construction

pilote

(1912)

Henri

Sauvage

met

en

œuvre

ses

théories

d’une

cité

à

gradins

avec

piscine

dans

l’ensemble

de

78

logements

rue

des Amiraux à Paris 18

e

.

La

façade

à

carreaux

de

porcelaine

blanche

assure

à la fois hygiène et pureté.

3 - Les années 30

L’agence

d’architecture

de

la

ville

de

Paris

HBM

trouve

son

âge

d’or

de

1929

à

1937

en

proposant

pour

les

classes

modestes

mais

aussi

moyennes,

des

logements

confortables

bien

équipés,

dont

le

style

trouve

un

juste

équilibre

entre

le

mouvement

moderne et le néo-classicisme.

Mélange

subtil

de

la

brique

et

du

béton,

créativité

dans

les

façades

par

la

variation

des

bow-windows,

balcons

fréquents,

ateliers

d’artistes

aux

derniers

étages,

toits-terrasses,

fenêtres

à

plusieurs

vantaux

(3 et 4 souvent), colonnes d’escaliers vitrées.

C - Les édifices publics religieux et

commerciaux

C - Les édifices publics religieux et

commerciaux

1 - Les écoles

Les

années

30

sont

marquées

par

une

vague

de

constructions

d’écoles

;

24

seront

construites

de

1930 à 1939.

Les

bâtiments

passeront

de

l’école

au

«groupe

scolaire»

;

Ce

changement

est

concrétisé

par

l’apparition

de

grands

ensembles

de

béton

et

de

briques

à

l’architecture

moderne

et

dépouillée

qui

deviendront des monuments de quartiers.

2 - Les églises

Lancé

en

1931

par

le

cardinal

Verdier

Archevêque

de

Paris,

un

grand

programme

de

constructions

et

de

rénovations

d’églises,

destiné

à

couvrir

les

besoins

des

nouvelles

populations,

va

permettre

l’éclosion

de

nouveaux

édifices

religieux

dans

la

capitale.

Les principales églises seront :

•

Saint-Jean Bosco

•

Du Saint-Esprit

•

Saint-Michel des Batignolles

•

Saint-Léon

•

Sainte-Odile

•

Saint-Christophe de Javel, par exemple, est

située à côté des usines Citroën gros employeur

du 15

e

.

Le

style

des

ces

églises

sera

soit

néo-byzantin

soit

néo-gothique.

Les

matériaux

peu

coûteux,

comme

le

béton

et

la

brique,

les

emboîtements

des

volumes

seront

en

relation avec le courant moderne.

3 - Les piscines et bains publics

Après

la

première

guerre

mondiale,

l’hygiène,

le

sport,

la

vie

en

plein

air,

prennent

de

plus

en

plus

d’importance.

La

première

vraie

piscine

sera

à

Paris,

celle

de

la

Butte

aux

Cailles

(1921)

encore

très

influencée

par

l’Art

Nouveau,

puis

la

piscine

des

Tourelles

qui

servira

aux

jeux

olympiques

de

1924

(toujours

en

activité

mais

profondément

restaurée)

enfin

les

Amiraux

(1926)

et

Molitor

(1929)

par

Pollet

(qui

construira

aussi

la

piscine

de

la

rue

de

Pontoise

et

celle de la rue Pailleron).

Une

douzaine

de

bain-douches

publics

seront

également

créés

dans

les

années

20

et

30

pour

contribuer à amener plus d’hygiène et de propreté.

4

-

Les

grands

bâtiments

publics,

les

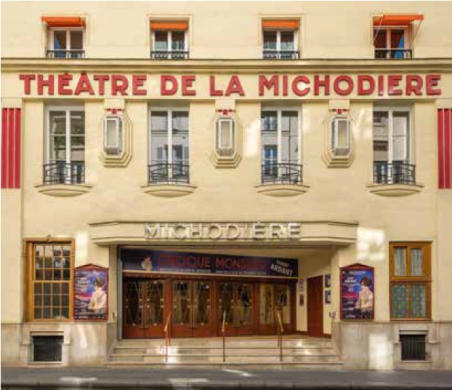

grands magasins, les cinémas et théâtres

En

passant

du

muet

au

parlant,

le

cinéma

va

considérablement

augmenter

son

public,

on

verra

des

salles

comme

le

Gaumont

Palace

place

de

Clichy,

aujourd’hui

disparu,

proposer

plus

de

5000

places.

Les

grands

magasins

existaient

depuis

le

siècle

dernier

mais

leurs

extensions

seront

réalisées

dans

un style Art Déco (Samaritaine, galeries Lafayette…)

Les

bâtiments

administratifs,

ministères,

postes,

quelques

mairies

adopteront

aussi

l’architecture

à

la

mode

Art

Déco

puis

la

mouvance

plus

moderne

le «streamline» et rarement le style international.

Art Déco et mouvement moderne

A - Historique

B - L’Habitat social

C - Les édifices publics et religieux

© Voyages en Art Déco 2020